民族大义与日据时期的台湾同胞

全国台联会长汪毅夫。

在上海“海上沙龙2017第二期论坛.长河拾贝——走进历史中的台湾”上的学术演讲

主持人、学术界的各位朋友:

大家好!

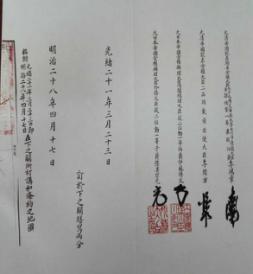

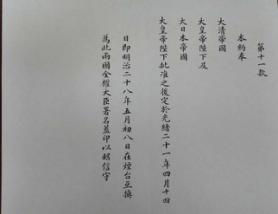

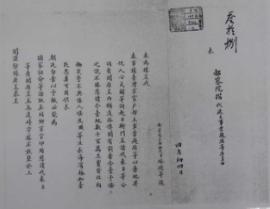

2017年4月19日是农历三月二十三日。1895年的农历三月二十三日,清廷被迫同日本签订了丧权辱国的不平等条约《中日讲和条约》(图一、二、三)即《马关条约》。

图一

图二

图三

割地、赔款是清廷签订《马关条约》时犯下的两宗罪。约之第二款将包括“台湾全岛及所有附属各岛屿”、“澎湖列岛即英国格林尼治次东经百十九度起至百二十度止,及北纬二十三度起至二十四度之间诸岛屿”在内的“地方之权并将该地方所有堡垒、军器工厂及一切属公物件永远让与日本”;约之第四款“将库平银贰万万两交与日本作为赔偿军费”。

割地是比赔款更加严重的罪行,国家的领土岂可用于交易、让与外人!

弃阵、弃民是清廷签订《马关条约》犯下的另外两宗罪。约之第十款规定:“本约批准互换日起应按兵息战”,是为弃阵;约之第五款规定以两年为限,“限满之后”尚未迁居“让与地方之外者”则“视为日本臣民”,这是弃民。

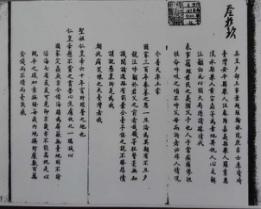

《马关条约》规定的“批准换约之日”是四月十四日,即1895年5月8日。(图四)

图四

签订《马关条约》的消息传来,举国同愤。

四月十四日“批准换约”之前,社会舆论的主题是呼吁清廷不予批准。以当年在京参加“清光绪二十一年(1895)乙未科”会试的举人为例。四月初四日,台湾举人汪春源、黄宗鼎、罗秀蕙“取具”同乡京官、台湾进士叶题雁、李清琦“印结”,联名向都察院上书,“号泣呼吁”朝廷万勿“弃地畀仇”和弃民“沦为异类”。(图五、六)当天,广东举人康有为亲见“台湾举人垂涕而请命,(路人)莫不哀之”的情形,“时以为士气可用,乃以一日二夜成万言书”(即康有为的《上清帝第二书》),亦抵制割台之议,并联合18省举人商议联署,直至四月初八日,清廷在约书上“用玺”即批准《马关条约》的消息传来乃止。

图五

图六

“公车”是举人的代名词。台湾举人汪春源领衔的,广东举人康有为领衔的上书,均称“公车上书”。

多年后,已经成为进士的汪春源,为另一位台湾进士许南英的遗著《窥园留草》撰序时,特地提起台湾举人的上书,略谓:“时春源以公车上书”。

《马关条约》于1895年四月初八日批准、四月十四日换约。

从此地分两岸。两岸同胞共担民族大义,勠力于“国家主权和领土的完整”。

在日据台湾时期的50年里,台湾同胞不得不面对其特殊的历史遭遇,其实践民族大义的方式亦是特殊的。

“海上谁来建义旗”,从1895年三月二十三日《马关条约》签订之日始,台湾同胞高举义旗:组织义军,誓做义民。“一切的一,一的一切”,乃为民族大义而起。

《马关条约》签订后,台湾同胞武装反抗和国籍认同、文化坚守的事迹,义军和义民的历史形象,令人感叹!

2016年11月22日,我在北京大学“中华文化论坛”的演讲时尖锐指出:“我们也有教科书的问题”。“《马关条约》签订,中日战争结束”就是一个问题。

“中日战争”也称“中日甲午之役”,从1894年六月二十三日到1895年三月二十三日,打了9个月。清廷弃阵,台湾同胞为民族大义起而组织义军,在台湾同日本侵略军英勇作战,直至1895年九月初三台湾全岛沦陷,又打了5个月又10天。台湾进士许南英随义军转战,直到日人悬像通缉,始在乡人的掩护下于1895年九月初五日渡海来到大陆。

台湾学者洪弃生(1867-1929)有《台湾战纪》记录台湾义军在请廷弃阵以后独立支撑、同日本侵略军展开的艰苦卓绝的武装斗争,并在卷首序言里痛斥清廷弃民的历史罪行,谓:“弃民者,民必弃之!”

《台湾战纪》(又名《瀛海偕亡录》)(图七)的第一个版本是由北京大学出版部刊行的。

图七

日本侵略者入据台湾后即发布《有关台湾住民之国民身份令》(1896),其第2条规定:“至明治三十年(按,1897年)5月8日以前未离开台湾总督府管辖区域以外之台湾住民,根据《马关条约》第五条第一项,为日本国臣民。但遭到台湾总督府否认者不在此限。”

台湾同胞丧失国籍的痛苦直到1945年台湾光复才告结束。1946年1月12日,国民政府颁布《恢复台湾同胞国籍令》,令称:“查台湾人民,原系我国国民,受敌人侵略,致丧失国籍。兹国土重光,其原有我国国籍之人民,自三十四年(按:1945年)10月25日起,应一律恢复我国国籍”。

这是台湾同胞“特殊的历史遭遇”之一。

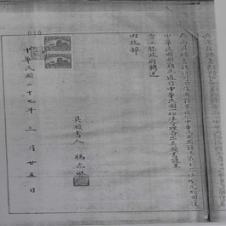

日据台湾当局的“国民身份”令发布后,有人选择离开,国民政府的“恢复台湾同胞国籍”令颁布后,没有人选择离开;1912年以后,有林季商、连横、谢文达、谢春池、翁俊明、连震东等多人“声请回复”中国国籍获准;1937年以后,更多的台湾同胞激于义愤,“声请回复”中国国籍。据我手头的史料,台湾义勇队里就有曾健龄、曾启章、曾玉芳、杨光琳、黄国瑞、张约、黄月华、黄月仙、黄仲灵、刘荣春、刘燕秋、李国明等多人曾经“声请”回复中国国籍;……(图八)。对于被动取得的日本国籍,绝大多数台湾同胞的态度是“我不是日本国民”或“我是日本的二等国民”。在日据台湾时期的50年里,台湾同胞等待着能够欢呼“我是中国人”的时候,台湾光复时台湾同胞欢庆的场面就是一个集体的证明。

图八

日本将其占领的“他国之土地”分为“新领地”(图九)和“占领地”(图十)。日本将台湾作为其“新领地”,频繁地改变台湾的行政设置和行政区划,并频繁地改变台湾的地名。据台湾学者报告,日据台湾时期,仅就台湾的一级政区(县、厅、州)而言,就做过9次改划。然而,台湾人民用歌谣、民谚的方式,将台湾是“清国”的“一省”的观念从日据初期传诵到台湾光复。例如,日据时期台湾有《台省民主歌》之手抄本和石印本流传,石印本是“上海点石斋光绪丁酉秋刊本”即1897年的刊本。《台省民主歌》以“台省”入于标题,开篇首句是“说出清国一条代”(说说清国的一件事儿),又有“尾省台湾写乎伊”、“尾省头人真不通”、“抚台逃走过别省”、“台湾一省寻无官”、“一时搬走过别省”等句,用“尾省”、“台湾一省”称台湾(台湾建省始于1885年、成于1887年,在当时是最后设立的省份,故称“尾省”),用“别省”称他省。另外,称道台湾首任巡抚刘铭传的民谣“尾省出贤人”一直流传至今。又如,日据时期蒋渭水(1891-1931)的文化名著《临床讲义》里的病人(台湾)的住址是“清国福建台湾道”(清代先后设“分巡台厦兵备道”、“分巡台澎兵备道”和“分巡台湾兵备道”,属福建巡抚节制)。

图九

图十

日据台湾当局在台湾广设神社,并发动和推动“寺庙神升天”、“寺庙整理”等运动,要求台湾同胞信仰日本神明,毁弃中国寺庙。然而,日人的此一动作绩效几乎等于零。在日本人和日本神势力的挤压之下,台湾同胞仍然希望中国神明的保护,并且反过来保护中国神明(包括维护寺庙房产、转移收藏神像等)。尤应一提的是,我们从台湾各寺庙的“沿革志”、“简介”之类读物里可以看到很多关于日据时期台湾寺庙同其大陆祖庙保持联络的记载。例如,《台湾嘉义县东石港先天宫志》记:“民国十三年(1924)四月初二日,本宫举办迎请五千岁金身,特派代表黄传心、吴双、杨镇、吴元篇、黄发、吴明、黄民、黄裕、吴贺、吴曲、黄行、黄出、吴根、蔡双、何伆、黄乌斑、柯岁、吴铁、吴豆等19名,往泉州富美宫进香。素仰萧太傅威灵,即恳请“富美宫”诸位董事,幸蒙许雕塑太傅全体骨节金尊。特托雕佛匠快速加工,以赴四月十一日返驾,果如期照办,得与五千岁金尊一并迎归回到本宫。值梅月望日,遂举行祭典,演唱梨园,到现在例年四月十五日举行祭典,曰‘泉州进香纪念日’”。又如,《台湾云林光大寮开台萧府太傅沿革志》记:“民国十七年(1928),本宫董事会曾组团渡海前往泉州富美宫谒祖进香。”

日据台湾当局要求台湾同胞改用日本姓名,1937年起,连续三年硬性规定台湾的新生儿必须取日本名字;1940年2月11日起实施《改姓名条例》。对此,台湾同胞采用多种方式予以抵制,拒不改名换姓者有之,“女改男不改”、“明改暗不改”者有之,用拆字、谐音之法者亦有之。我收集和收藏的日据时期台湾的户籍誊本(影印件)里,有的人家拒不改名换姓;有的人家“女改男不改”,如南投县陈姓某家,女性成员改名为金花子、兰花子等,男性成员则一律不改。在我读过的文章里,则有许多“明改暗不改”的故事。例如,有吕姓人家的家长,用明信片的方式征求台湾各地的吕氏族人的意见,共同将“吕”改为“宫本”;又如,陈姓人家将“陈”改为陈姓的郡望“颍川”,李姓人家将“李姓”改为“岩里”(“原本姓李”之意)。台湾同胞用特殊的方式,保留了同中国姓氏文化(包括“大丈夫坐不改名行不改姓”的理念、家族传说等)的联结。

日人据台之初,就对台湾文人学士表现出警犬般的警惕:“持有旧政府(按,指清廷)时代之学位(举人、贡生、秀才等等)者,全岛尚有不少。渠辈费多年努力而获得之学位,在新生台湾(按,指日据时期的台湾)等于一片废纸而成无何价值,故其不平不满,实有难于掩蔽者。彼辈概为地方领导者,具有相当势力,漠然置之不理、洵为不可轻视之一大问题也”。基于此一评估,日据台湾当局最初采用了文化上的笼络政策。然而,其文化政策不断收紧,从文化上的笼络政策逐步改为文化上的管制、限制和扼制政策。1902年,台中栎社“以击钵吟号召,遂令此风靡于全岛”。“击钵吟”创作活动具有竞技性、趣味性和集体性,又可“借为读书识字之楔子”即传授中国文史常识的渠道。“击钵吟”创作推动了台湾文坛的复苏、诗人结社的风气,并吸引了侵台日吏里的汉文学爱好者。1912年,梁启超到台参加栎社的活动,他对台湾“所至有诗社”的情形印象深刻。日据台湾当局限制并进而扼制汉语教学和汉文报刊,但对使用文言、写作旧诗和诗人结社并无严厉的限令或禁令。据台湾学者报告,1902年台湾有诗社6家,1923年增至69家,1943年竟然有226家。台湾诗人在日据台湾时期巧妙地赢得中国旧诗、旧文学在台湾乘隙生存的空间。在日据时期的台湾,在台湾的日据时期,“提倡旧文学”首先就有文化坚守的意义。

主持人、各位朋友,感谢大家耐心听完我的发言。谢谢!

汪毅夫

2017年4月13日午夜记于北京

- 河北省第十次台湾同胞代表会议在石家庄召开 全国台联党组书记纪斌出席开幕式并讲话

- 河北省台联成立40周年座谈会在石家庄召开 全国台联党组书记纪斌出席座谈会并讲话

- 全国台联副会长杨毅周会见台湾省新竹县政府考察团

- 携手植此青绿 共建美丽家园——全国台联开展义务植树活动

- 全国台联副会长郑平出席甲辰年黄帝故里拜祖大典并见证沿黄九省(区)台联战略