抗美援朝志愿军中的台湾人——老台胞黄幸的故事

阎 崑(文史工作者)

采访黄幸老,我有三个惊讶:身体那么硬朗,记忆力那么好,还有一个就是念念不忘志愿军战士小毛。

1950年12月,黄幸(前排左三)离开台训团参加抗美援朝,同志们欢送时留影

1924年,黄幸出生在台湾一个中医世家。在台大学习期间,他同几个同学、朋友一起参加了进步组织“协志会”,反对日本皇民化教育,保护、弘扬台湾本土文化和中华传统文化。日本投降,台湾光复,当时在医科念了两年的黄幸怀着报国热情申请转系学机械,希望学有所成后为工业强国奉献力量。

1951年,黄幸(二排左二)与战友在朝鲜战场

“二·二八”事件中,黄幸与计划参加武装反抗的协志会学生遭到追捕。对国民党白色中国的希望彻底幻灭,他把希望寄托给了红色中国。1948年,临近毕业的黄幸主动要求到大陆工作,被上海通用机械工厂录取,成为一名机械师,并经过协志会同学郭琇琮(中共地下党员)的介绍,与大陆的党组织取得联系。不久,上海解放,黄幸加入中国人民解放军,期待着能够解放台湾,尽早与家人团聚。不久,朝鲜战争爆发,一纸调令把他从台训团调到了鏖战正酣的战场。

1952年,黄幸(左一)与师政治部干部在朝鲜战场

“抗美援朝期间,部队调集了大量懂外语的干部到前线管理战俘或对敌广播,我到朝鲜就是做这个工作。”黄幸说。

黄幸在朝鲜一共待了三年零四个月,经历了从二次战役到五次战役,直到后来坑道里的战斗。黄老回忆说:“打仗确实不容易,那时我们部队装备比较差,后勤供应也很困难。部队经常是打得很快,穿插进去把敌人围住了,但给养跟不上,弹药也用完了,无法继续战斗,围住的敌人照样可以跑,为此吃了很大的亏。战士们太辛苦,在前线吃的用的非常不容易。司令部刚开始也经常断粮,我们就找野菜吃,后来后勤工作跟上去条件才得到改善。”

1958年8月结婚照

电影《上甘岭》里的场景黄幸也亲身经历过:坑道里搭个土炕,炕上有广播电台和广播材料,几个同志在上面,工作睡觉都在一起。坑道潮湿,时间长了,腰落下毛病,走路都很困难。还有个困难就是上厕所,坑道里没有厕所,得到外边自己解决,必须冒着生命危险,早上天刚亮,找机会去,敌人一打枪打炮就出不去了。

赴西藏途中,黄幸(前左一)偶然遇到60年平叛时的班长和机枪手,合影留念

黄幸说:“我们的战士是用血肉之躯跟钢铁作战,牺牲了不少人,我离开朝鲜时得知,有18万牺牲后留在了朝鲜,好多战士连名字都没有留下。司令部机关是受保护的,有时能住在老百姓家里,睡在老百姓炕上,不用住帐篷,也不用住野外,冬装也会早早换,不会受冻,打仗也不用去拼命,只是在后面审问审问俘虏,情况大不一样。我确实感到,是下层官兵付出极大牺牲,才取得了胜利,他们才是最可爱的人。和他们相比,机关干部的确没有什么自豪骄傲吹牛的资本和理由。”

1972年初,黄幸陪同张香山到机场迎接日本前陆军中将藤田茂

在朝鲜战场,给黄幸留下深刻记忆的有一件事和一个人,他说:“大家都叫他小毛,我一直不知道他的名字,当时还不到20岁,是湖南人,从国民党军队解放过来,在敌工科担任通讯员。五次战役时,领导派我跟他去金山前线,那边抓到美国俘虏需要英语翻译,后来美国兵跑了,我派不上用场,就带着小毛回部队。他拿着要送给友邻部队的文件。路过铁原时,突然遇到美军四架飞机轰炸。我们正好在走路,马上滚进路边稻田,躲过了。那次遭遇的是燃烧弹,幸亏躲得及时,要是碰到身上就完蛋了,据说毛岸英就是这样被烧死的。又走了一段路,我发现小毛的状态不大对,走起来摇摇晃晃,原来是发高烧,头烫得厉害,估计是得了严重的伤寒,实在没办法走了。”当时,头顶是美军的燃烧弹,眼前是重病的战友,身上还带着必须要送出的机要文件,怎么办?思来想去,黄幸不得不作出一个无奈的决定:把小毛托付给战地收容所,独自找部队送文件。收容所里挤满了伤员,走之前,黄幸跟小毛说:“你好好养病,我一定回来接你。”

1972年,周总理会见日本朋友远藤三郎为首的日中友好旧军人会一行,这是中日建交前一次重要的接见,也是文革中对日工作逐渐恢复的象征,黄幸作为翻译参与工作

谁知离开铁原之后,黄幸就在森林里迷了路,密林中,枝桠蔽日,根本辨不清方向。脚下是腐败的落叶,厚厚的,一脚踩下去没到膝盖,每走一步都非常困难。当时,身上只有一点点压缩饼干,一两天都没有好好吃过饭,黄幸感觉筋疲力尽,最后只好爬行。他凭着炮声来判断敌人的远近。“炮声从哪个方向响起来,就说明美军在哪个方向,我就往反方向跑。”费尽周折找到友邻部队送完文件后,休息了一晚,黄幸在他们的协助下返回铁原寻找小毛,可是收容所已经转移,他再也没见到小毛的身影。“小毛不知道去了哪里,后来也一直没回来,估计他也不在了,因为我们好多战士死在了那边,特别多。这么多年,一想起他,我总是感到内疚和痛心……”说到这里,90岁的黄老眼中亮亮的,睫上似凝着泪。

1978年邓小平访日期间,会见使馆工作人员并合影,黄幸在第三排右六

听了这个故事,我久久难以释怀,不由得想到了《诗经》里的那首诗:

岂曰无衣,与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣,与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣,与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

(见《诗经?秦风?无衣》)。正是因为这首诗,后来军人相称曰“战友”,战友的情谊也被称作“袍泽之谊”。一朝为战友,就是共过生死的袍泽。黄老表现出来的这种情感不正是那份袍泽之谊吗?尽管已经过去了六十多年。

1982年5月,黄幸(右二)陪同毛岸青(右四)赴日看病

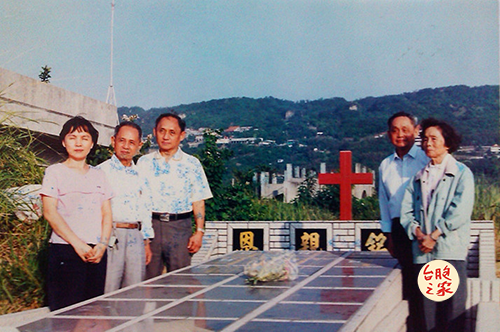

1995年第一次返乡,在父母坟前

黄幸在台湾士林教会

笔者与黄幸老先生合影

黄幸简介:

黄幸,原名黄辛潘,1924年5月出生于台湾台南大内乡。1943年考入台北帝国大学(日本投降后更名为台湾大学)预科。1947年参加“二二八起义”,躲过追捕。1948年台湾大学工学院机械系毕业。同年9月到上海闵行通用机械公司工作。1949年参加中国人民解放军,曾参加抗美援朝、青海平叛的战斗,在中印边界反击战中参加战俘管理工作。1954年至1985年,在解放军总政治部联络部从事对日本工作,先后两次到我国驻日本大使馆担任一秘、参赞。1986年离休。

离休以后,曾担任北京市台湾同胞联谊会驻会副会长、中国国际友好联络会和平与发展研究中心研究员,长期关注研究台湾问题。还曾担任台盟中央台情研究委员会委员、北京市台湾同胞联谊会顾问、《台声》杂志顾问。

(本文发表于《台声》2018年3月下;台湾《两岸犇报》第175期)

- 河北省第十次台湾同胞代表会议在石家庄召开 全国台联党组书记纪斌出席开幕式并讲话

- 河北省台联成立40周年座谈会在石家庄召开 全国台联党组书记纪斌出席座谈会并讲话

- 全国台联副会长杨毅周会见台湾省新竹县政府考察团

- 携手植此青绿 共建美丽家园——全国台联开展义务植树活动

- 全国台联副会长郑平出席甲辰年黄帝故里拜祖大典并见证沿黄九省(区)台联战略