从《乱都之恋》到人间正道——老台胞何标

阎昆(文史工作者)

何标,原名张光正,台湾“新文学运动”奠基者张我军之子。台湾台北板桥人,1926年生于北京,1943年3月参加八路军抗日。先后经历了抗日战争、解放战争的洗礼,他曾被中央军委授予独立功勋荣誉章。

1982年张我军八十寿辰时,何标与母亲在纽约家中合影

何标,台湾人可能会感到生疏的名字,但如果说他是张光直(曾任台湾中央研究院副院长)的兄长,张我军(台湾新文学运动的开拓者)的长子,感情上是不是就拉近些了呢?没错,他们是一家人!张我军育有四子,分别名为“正、直、诚、朴”,何标参加革命后怕连累家人改了姓名,他的原名是张光正。

在北京求学时的张我军(中坐者)

张我军

乃父张我军

张我军,台湾台北县板桥人,作家、翻译家、文艺理论家,台湾新文学运动的开拓奠基者,有“台湾文学清道夫”、“台湾的胡适”之誉称。五四运动爆发时,张我军在厦门高新银行工作,由于受祖国新文学、新思潮影响,眼界大开。1924年,到北京求学,经过新文化运动的洗礼,痛感摧毁旧制度、旧思想、旧文化的必要。他以笔为武器,开始了对旧文学、旧道德的讨伐。由此引发了一场新旧文学的论战,从而推动了台湾新文学创作的发生与发展。在新旧文学论战中,张我军向台湾民众介绍五四新文学革命,将内地的优秀作品、理论介绍到台湾。他认同“台湾的文学乃中国文学的一支流”,较为准确地阐释了台湾文学与祖国内地文学之间的血缘关系。作家龙瑛宗赞誉张我军为“高举五四火把回台的先觉者”。1997年,台北县政府“为乡里人杰塑像”,在板桥小学(其母校)树立张我军石像,表彰他对台湾新文学运动的贡献。

张我军在“乱都”

1924年初,张我军工作的银行因经济危机倒闭,给了他一笔遣散费,他拿着这笔钱到北京求学。他在北京呆了短短九个月,干了三件大事:第一件是学习。因为他去北京就是学习五四运动的新思想,学习汉文。但他上的是日本公学校,汉文基础不太好,还有就是学习北京话。第二件是向台湾的旧文坛宣战。他发表了《给台湾青年的一封信》,尖锐抨击台湾旧文学,引起了旧文学阵营的激烈反抗,于是开始了一场论战。张我军坚决主张进行文学改革,反对旧文学,认为旧文学是死文学,是腐朽的东西,要用新生命代替它。

至于第三件就是找到一个对象,就是何标的母亲。何标回忆说:“我母亲是他师范大学补习班的同班。班里有两个女生,我父亲看中了她,就写了一首新诗,连同自己的照片一起送给她,展开了攻势。那时候我母亲十六七岁,还不太懂这些事。她是湖北人,住在湖北会馆。她有个大姐,就跟大姐讨主意。大姐帮她打听,觉得这个台湾青年还不错,就带着他们见了面,借口就是借书。就这样借了还,借了还,后来第三者不参加了。两个人就在天坛、中央公园、陶然亭这三个地方偷偷约会见面聊天,之后各回各家,那时自由恋爱还受到很大的限制。后来,我父亲的遣散费用光了,不得不回台湾,在《台湾民报》做编辑记者。这时,我母亲这边出了问题。因为父亲去世早,当家的是四叔。四叔思想保守,不愿让侄女嫁给台湾人,于是就给我母亲找了个对象。恰好洪炎秋先生正在北京,就发电报给我父亲。我父亲到了北京,悄悄一商量,觉得依目前的情况很难和平解决,于是就带着我母亲坐火车到了福建,我母亲还穿着学生服,连衣服都没来得及回家取。在厦门,他们到当地的政府部门领了结婚证,之后就去了台湾,在台北江山楼举行了婚礼。”

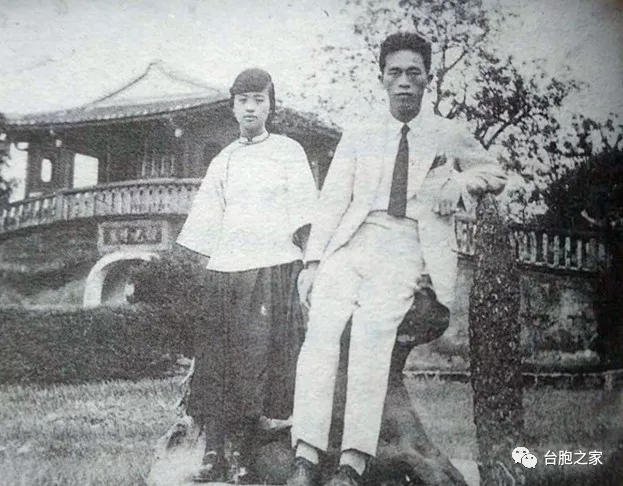

新婚的张我军夫妇在台北板桥林家花园合影

张我军的《乱都之恋》

张我军与罗文淑(后改名罗心乡)从相识相恋一直到结婚,一共写了55首诗,记录恋情的心路历程,他将这些诗集在一起,以《乱都之恋》为名,在台湾出版,时间是1925年,那是台湾第一部新诗集。诗作以当时军阀混战、人心惶惶的北京“乱都”为背景,抒发热恋、相思、惜别、怀念和结合种种情思,表现对纯洁爱情的执着、对人生的热爱、对黑暗现实的憎恨、对美好未来的憧憬。诗集出版之际,正是日本人在台湾实行严厉的思想钳制、推行“皇民化”、禁止汉语传习的时期。该书出版后,台湾不少读书人才知道世间除了文言的旧体诗外,还有白话的新诗体,于是纷纷起而仿效,给宝岛的白话文运动以及诗体的解放,带来了一阵清新的涟漪。

2009年台北市文化局举办“五四人物展”,中为张我军

张光正的童年生活

罗心乡结婚不久就怀上了孩子,因水土不服等原因不想在台湾生产,就和丈夫一起回到北京。1926年,他们的第一个孩子出生,取名张光正,是那场“乱都之恋”的第一个爱情结晶。于是北京城南胡同里多了一个台湾孩子。

何标说:“我父母离开台湾还有一个动机,就是不愿意在日本人统治下生活。谁知到北京不久,九一八事变发生,日本人占了东三省。当时害怕日本人进关,我家和洪炎秋家就离开北京,到南京上海杭州一带避风头,后来看日本人没进关,就回来了。可是没几年七七事变爆发,北京沦陷。那时我父亲已经把我祖母接来了,一大家子就靠我父亲一个人,所以只能留在北京。”

那时,张我军为了养活家人,边教书,边翻译一些书,贴补家用。张光正小小年纪就开始帮着分担家计。日本沦陷区的生活很糟糕,烧的是煤矸石,烧不着,还要排长队去买。“排队买煤这些事就落在我这个长子身上。”张光正说,“还有就是配给的粮食,日本人叫共和面,我们叫它混合面,就是把各种粮食渣滓,包括仓库发霉的底子,混在一起磨出的面,蒸出的窝头呈灰色,吃到嘴里牙碜。日本军人在北平横行霸道,日本特务抓人杀人司空见惯,在这种情况下,同学之间都有一种抗日的想法。”

张光正忘不掉这样一件事,上小学时,有一次老师带着学生去万牲园(即现在的北京动物园)郊游,有低年级的学生在园里碰到了日本人,就用手指着喊小日本,小日本。日本人出来以后在学校雇的几辆大轿车旁找到带队老师,劈手就打他的耳光,还骂你怎么教育你的学生?老师同学看了非常气愤。当时有个教国术打拳的女老师义愤填膺,要冲过去跟日本人干仗,后来被别人拉住了。回校以后,老师们弄了个花篮,写了一句话:“不要忘记今天”。这件事在童年张光正的心里打上了深深的烙印。

走上革命的第一步

张光正读中学时已经接触到一些进步书籍,像艾思奇的《大众哲学》、鲁迅的杂文,还有一些苏联小说,比如《从一个人看一个世界》,那就是斯大林传,里面除了抗日内容,还有社会主义思潮。受这种思潮影响,他逐渐产生了参加抗战的想法。后来和同学一起成立了一个组织,搞一些反日秘密活动,还办了份叫《台风》的刊物,刻蜡板,油印,散发。

因为向往参加革命,1944年张光正就准备跟同学一起去西山根据地,后来因为一些原因没走成,直拖到1945年的3月才决定出发。张光正回忆说:“我没敢跟父母说,之前偷偷做了些准备,包括带的东西和给家里留的信。头天晚上弄得很晚,我很疲劳,又很兴奋,开始睡不着,等到后半夜又迷糊起来。我们约好早上6点钟在西单会合,跟我联系的同学5点半还没有看到我,着急了,怎么办啊?西单南大街路西马路牙子上有个警察阁子,他就闯了进去,抄起电话就拨我家。那是3月份,他穿着棉大褂。那警察睡眼惺忪看见闯进一个人来,个子高高脸黑黑的,警察搞不清是谁,以为是日本特务,也不敢吭气。电话铃一响,我马上醒了,‘马上就到!’啪的一声挂上电话,然后偷偷溜出家门。那时我家门房也住着人,我轻轻推开门走出去,然后撒丫子就跑,与他会合了。”

一行8个人,有5个是学生,先到定县,聚齐已是晚上。一个年轻的交通员给他们带路。他头戴礼帽,穿长衫,大襟撩起往腰里一系,一手提酒瓶子,一手拎只鸡,大摇大摆前头走,一行人跟在后面。路过炮楼,炮楼上伪军问“干什么的?”交通员回答“回家的!”暗号就对上了。就这样带着他们过了炮楼。过去以后要爬一个很深的壕沟,过了壕沟是一片开阔地,那天晚上月亮特别好,就跟大白天一样,这对他们非常不利。上去以后这些人就赶快跑,迅速通过开阔地。如果把鬼子惊醒,在炮楼上拿机枪扫射,一个也活不成。

就这样到了边缘区的一个村子,落脚喝了点水,继续往里走,又走了十几里才到中心村,歇了一晚。第二天再出发,一直走到阜平县,终于到了晋察冀革命根据地。

从那一刻起,在人间正道上多了一个叫何标的台湾人,他经历了抗日战争、解放战争的洗礼,一直工作在人民解放军总部,直至光荣离休。他曾被中央军委授予独立功勋荣誉章。

父子俩保守的一段秘密

何标离家那年19岁。“我走,母亲肯定很伤心。好在不久我就被派回来了。当时编了一套谎话,说是想到井陉煤矿做事挣钱,后来因为生活太苦不干了。这些话瞒不过父母,他们不会相信,但谁也没深究,知道你也不会讲。”

还有件事值得一提,日本投降后,中共晋察冀中央局在昌平的南安河村成立了北平市委,准备接收北平。市委里面有张我军的一个学生,是搞敌工的,叫甄华,他邀请张我军到城外跟他见面,何标居中做了安排。那天,有一个交通员带路,张我军骑自行车在后面跟着,一直到了南安河。见面以后俩人彻夜长谈,第二天才把他送回来。后来美国人把国民党部队空运到北平,八路军被迫离开城郊,部队一撤,联系就断了。何标说:“父亲等不及,为了一家人的生计,就同我祖母先回台湾了。第二年,母亲带着我的三个弟弟也去了,只有我一个人留下,再次去了根据地。父亲出城见八路军这件事,他从没跟任何人讲过。36年后我与母亲恢复联系,我曾问过她,她根本不知道。因为那时正是台湾白色恐怖时期,为了避祸,他没敢讲,我弟弟他们更不知道。”

- 河北省第十次台湾同胞代表会议在石家庄召开 全国台联党组书记纪斌出席开幕式并讲话

- 河北省台联成立40周年座谈会在石家庄召开 全国台联党组书记纪斌出席座谈会并讲话

- 全国台联副会长杨毅周会见台湾省新竹县政府考察团

- 携手植此青绿 共建美丽家园——全国台联开展义务植树活动

- 全国台联副会长郑平出席甲辰年黄帝故里拜祖大典并见证沿黄九省(区)台联战略